REPUBLIKA.CO.ID, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat tahun lalu hanya sepertiga daerah aliran sungai di dunia yang berada dalam keadaan normal. Krisis iklim membuat banyak wilayah mengalami kekeringan ekstrem atau banjir besar, bahkan ada yang menghadapi keduanya sekaligus.

Gangguan pada siklus air alami ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan manusia. Ilmuwan memperingatkan kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai miliaran dolar AS, dengan dampak berupa kelangkaan pangan, gagal panen, hingga lonjakan harga bahan makanan di kawasan yang sudah rapuh secara sosial dan ekonomi.

Direktur divisi hidrologi, air, dan kriosfer WMO Stefan Uhlenbrook menyebut kondisi ini sangat genting. Tahun lalu menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan suhu rata-rata global mencapai 1,55 derajat Celsius di atas masa pra-industri.

Sungai Amazon, paru-paru air terbesar di dunia, dilanda kekeringan parah sepanjang Juli hingga September. Amerika Utara, selatan dan tenggara Afrika, serta Meksiko turut merasakan paceklik air, sementara Eropa Tengah, Rusia, Pakistan, dan India utara justru diguyur banjir hebat.

Di Afrika, banjir tropis menewaskan 2.500 orang dan membuat lebih dari 4 juta orang kehilangan tempat tinggal, menghancurkan jalan dan infrastruktur vital. Kontrasnya ekstrem iklim juga terlihat di Brasil. Bagian selatan negara itu terendam banjir, sementara Amazon kering kerontang.

Dalam waktu bersamaan, gletser dunia mencatat kehilangan massa tiga tahun berturut-turut dari Svalbard, Skandinavia, hingga Asia utara setara dengan kenaikan 1,2 milimeter permukaan laut. “Di sejumlah kawasan, tutupan salju hilang, sementara puncak pencairan salju datang lebih awal. Flora dan fauna kehilangan waktu kritis untuk mendapatkan air,” ujar Uhlenbrook seperti dikutip The Guardian.

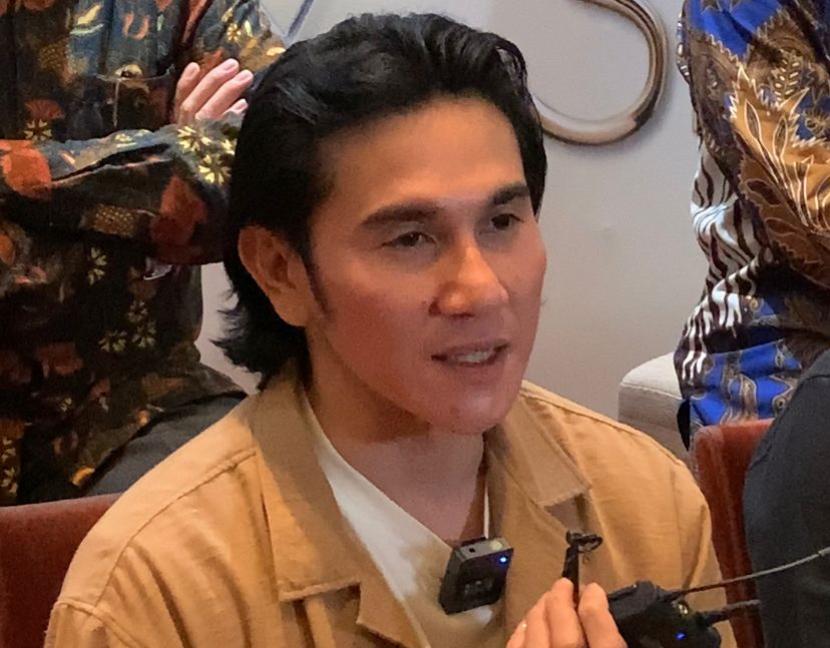

Potret krisis global ini juga terasa di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 4.000 sungai. Namun kondisinya semakin mengkhawatirkan. Aktivis lingkungan sekaligus pendiri Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi, menyebut sungai adalah wajah dari lingkungan.

“Kelestarian hutan, pertanian, pemukiman dan perkotaan dengan tata kelola yang baik akan menjadikan sungai sungai kita terlindungi dan menyediakan sumber air minum yang layak,” kata Prigi.

Menurut dia, salah satu penyebab utama pencemaran sungai adalah buruknya sistem sanitasi. Alih-alih dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah, tinja dan air limbah rumah tangga langsung mengalir ke sungai. “Gagalnya Kementerian PU menyelenggarakan sanitasi dan pengelolaan tinja atau grey water pemukiman, E. coli mencemari sungai Indonesia,” ujarnya.

Selain E. coli yang tinggi, Prigi mengungkapkan kadar fosfat, nitrat, dan amonium di air sungai menandakan lemahnya pengendalian limbah domestik. Limbah dari detergen, sabun, kosmetik, dan produk perawatan tubuh mengalir tanpa pengolahan. “Fosfat itu bahan utama pupuk alga di sungai. Akibatnya, ikan mati karena oksigen habis. Ini mempercepat kepunahan ikan lokal,” katanya.

Masalah tidak berhenti pada pencemaran limbah. Pemanfaatan bantaran sungai yang tak terkendali, penjarahan kawasan lindung, hingga hilangnya daerah tangkapan air di hulu memperparah sedimentasi dan memperbesar risiko banjir. “Negara membiarkan penjarahan itu,” tambahnya.

Data Ecoton menyebutkan sungai-sungai Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar ketiga ke laut dunia setelah India dan Nigeria, dengan lebih dari 3 juta ton per tahun. “Hasil ekspedisi sungai kami menunjukkan fakta yang berlawanan dengan aturan pemerintah. PP 22/2021 mewajibkan sungai bebas sampah, tapi kenyataannya berbanding 180 derajat,” ujar Prigi.

Tidak hanya plastik, sungai juga dipenuhi kontaminan berbahaya. Logam berat, polimer plastik, bahan kimia obat, hingga mikroplastik ditemukan di banyak sungai besar di Indonesia. “Ini termasuk endocrine disruption chemical compounds atau EDC yang bisa mengganggu hormon manusia. Efeknya sangat serius yakni gangguan pertumbuhan, metabolisme, hingga reproduksi,” katanya.

Fenomena ikan mati massal menjadi puncak dari pencemaran yang tak terkendali. “Biaya pengolahan air sungai sebagai bahan baku PDAM semakin mahal karena air sudah tercemar. Ironisnya, negara membebankan biaya itu ke pelanggan, bukan menindak tegas pencemar,” ujarnya.

Prigi menegaskan, seharusnya semua industri dan rumah tangga wajib mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Namun lemahnya penegakan hukum membuat situasi terus memburuk. “Tidak ada penegakan hukum yang adil, tidak ada SOP jelas dalam tanggap darurat jika terjadi ikan mati massal, dan tidak ada pemulihan ekosistem sungai,” katanya.

Ironisnya, masyarakat yang berusaha menjaga sungai justru sering diperlakukan sebagai pengganggu. “Pemerintah membiarkan industri mencemari sungai, tapi komunitas yang menanam pohon di bantaran atau memantau kualitas air kerap dianggap musuh negara,” ujarnya.

Ribuan rumah berdiri di sempadan sungai tanpa penindakan. “Alih alih melakukan penegakan hukum pada tindak pelanggaran pemanfaatan bantaran (sungai) pemerintah justru lamban dan membiarkan tanah sempadan menjadi lahan terbangun,” tambahnya.

Meski begitu, inisiatif komunitas tetap tumbuh. Sejumlah daerah membentuk tim mandiri untuk menahan longsor tebing di Brantas atau menggunakan metode biotilik yang melibatkan masyarakat untuk memantau kualitas air. Hal-hal ini kata Prigi menjadi contoh nyata perlawanan akar rumput.

Prigi mengusulkan langkah lebih jauh seperti: pembentukan kementerian khusus pengelolaan sungai, tim nasional pemeliharaan sungai, dan penetapan sungai sebagai aset vital negara. “(Serta) menjadikan kelestarian ekosistem sungai dan kesehatan kualitas air sungai sebagai indikator pembangunan ekonomi,” katanya.

Prigi juga menekankan pentingnya pendidikan pengelolaan sungai sejak dini. Menurut dia, lima mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi seharusnya memasukkan pengelolaan sungai sebagai bagian dari kurikulum.

“Bukankah surga digambarkan sebagai tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Seharusnya kita sebagai manusia yang berharap masuk surga pandai merawat komponen surga di bumi berupa sungai,” katanya.

Di tengah kritik tajam, pemerintah menegaskan komitmennya. Dalam rangkaian World Cleanup Day 2025, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menekankan krisis sampah tidak bisa lagi ditangani di hilir.

KLH/BPLH mendorong penerapan ekonomi sirkular, tanggung jawab produsen melalui Extended Producer Responsibility (EPR), serta pembatasan plastik sekali pakai. Pemerintah Indonesia adalah mengurangi sampah plastik di laut hingga 70 persen pada 2025.

“Aksi bersih-bersih hanyalah langkah awal. Yang terpenting adalah konsistensi menjalankan kebiasaan baik setiap hari,” tegas Hanif.

1 hour ago

3

1 hour ago

3